古代的皇帝是天子,掌握全天下的命运,每个人的生杀大权,在古代,皇帝说的话都是圣旨,所谓的圣旨就是皇帝下的旨意,皇帝的圣旨是没有人可以违抗的,违抗圣旨的人轻者会被判刑,重者甚至会被砍头,因此这个圣旨是非常重要的,古代人的圣旨都是文言文的,很少是白话文,但也有个别情况。

明朝皇帝的大白话圣旨走红网络

我们都知道,明朝的开国皇帝朱元璋是贫苦出身,小时候没怎么接受过教育。后来他虽然自学成才,能自行批阅那些文臣的奏疏,但心里对文化人的酸文假醋还是十分反感。最有名的一个例子,就是茹太素给朱元璋上疏的时候,因为奏疏长达一万多字,废话连篇,气的朱元璋当即派人把茹太素打了一顿。为此,朱元璋专门制定了“奏对式”,以纠正这种在奏疏里连篇累牍写废话的行为。

奏疏的形式要改良,这圣旨诏令的形式当然也要改良,朱元璋给明朝开创了一种白话文圣旨的范式,这种圣旨,继承了元朝圣旨大白话的特点,变得更加通俗易懂,用朱元璋自己的话来说,他这么颁圣旨就是为了让老百姓“大的小的都要知道,贤的愚的都要省得”,哪怕文化程度低一些的普通人,也能听懂、理解。

比如朱元璋在《御制大诰》的开篇,就是这么介绍这本书的: “这文书各家见了呵,父母、妻子、兄弟、朋友,怎么劝诫,教休做这等恶人,合着天理仁心了行,却不好?有一等官人家,父母、妻子、兄弟一同害人,满家儿并无一个发仁心的。似这等全家儿坏了的,也好些个。这文书里说得明白,一件件开得分晓。若还再如此害军,便是自己犯了又犯一般,难说你不曾见文书,不知道,这文书又不是吏员话,又不是秀才文,怕不省得呵!我这般直直地说着,大的小的都要知道,贤的愚的都要省得。” 《大诰》这书,通篇都是朱元璋自己的言语,他把洪武年间许多人违法乱纪的事例,用大白话解说了一番,并且附上最后的处置结果,如何处罚,判刑多少,这样,老百姓就能够更迅速了了解明朝的法律,也就不容易犯法了。为了宣传自己的《大诰》,朱元璋还特地在《大明律》里做了一个规定,那就是“依大诰减等”。什么意思呢?就是说,犯人如果认罪,并且呈上自家收藏的《大诰》的话,处罚就可减轻。比如说,大明律里最轻的刑罚是“笞一十”,即用鞭子抽十下,如果这时犯人呈上《大诰》,那么可以“大诰减尽”,直接判为无罪。 朱元璋用这种手段,加上大诰里通俗易懂的大白话,让大诰在明朝初年广为颁行,这也可以说是在明朝“普法”的捷径吧。 朱元璋的四儿子永乐皇帝朱棣,戎马一生,他的圣旨,和乃父一样明白如话:

永乐七年正月初一日敕天下武臣: “自古国家设立军马的意思,只为要看守地方,保安百姓,征剿那做歹勾当不顺的人。虽是天下十分太平,不曾撇了军马不整理。如今恁军官每(们)是自己立功劳出来的,有是祖父立功劳承袭出来的,都承受朝廷付托,或掌看方面,或管着边塞,或镇守地方,都要十分与国尽心尽力。如今休道天下太平无事恁便懒惰了。恁常勤谨小心,守着国家法度,尽恁的职分做得好呵,恁的富贵传子传孙便长远保守,恁的好名儿史书上也写着传将天下,后世不磨灭了。若是懒惰不用心,又不依法度,便打罢了做军,去边塞守御;重便连身家丧了。凡人受福受祸都是自己做来的,恁只依我言行,便长远享福受快活。” 这段主要是警告军官要严守法度,因为军官普遍文化水平比较低,朱棣也就延续了朱元璋大白话圣旨的风格,最有趣的是圣旨中“恁”和“每”的运用,“恁”就是“你”的意思,而“每”则是“们”的意思,也不知道是哪里方言。 如果你以为,明朝只有开头这二位文化程度不高的皇帝会发白话文圣旨,那就大错特错了,在这之后,发白话文圣旨的皇帝依然很多。

明朝有个规定,每年都要按月给京城近郊几个县的百姓颁发宣谕,令他们安心生产,专心农业,由于是读给百姓们听的,这种圣旨一向写的特别通俗. 到了嘉靖年间,嘉靖皇帝朱厚熜是藩王出身,因为朱厚照无后,才进京即皇帝位,后来他衣锦还乡,在嘉靖十八年,南巡回老家承天府(今湖北省钟祥市)的时候,他就特地对这些自己的老乡颁了一份白话文圣旨: 说与故里众百姓每(们):我的父母,昔在孝宗皇帝时,封国在这里,积许大的德行,生我承受天位。我今为父母来到这里,你每(们)也有旧老的,也有与我同后生的,但只是我全(却)没德行,父母都天上去了,这苦情你每(们)也见过么?我今事完回京,说与你每(们)众百姓,各要为子的尽孝道,为父的教训子孙,长者扶那幼的,幼的敬那长的,勤生理,做好人,你每(们)依我此言语,非我不能深文,以便那不知文理之人教他便省地你每(们)可记着。 可见这时候明朝皇帝的口音,还是习惯于用“每”来代替“们”,而他们之所以选用这种接地气的圣旨风格,多半是因为要告诫的对象是普通百姓。对这些朴实的人民来说,什么之乎者也当然没有大白话来得亲切易懂。明朝皇帝们使用大白话,也是出于这一考虑。

揭秘皇帝的圣旨

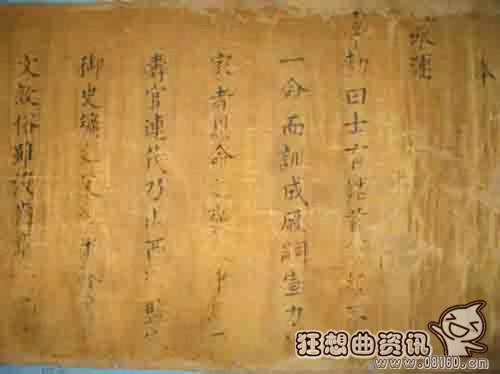

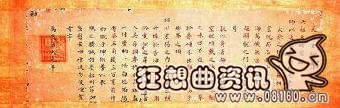

最初皇帝下达的命令不叫圣旨,有称“命”、“令”、“政”。直到宋代,皇帝和大臣们才通称帝令为“圣旨”。在书写上,有的是皇帝亲笔书写,有的是当时的大书法家、大学士为皇帝代写,而且文字严谨,几乎达到了无可增删的程度,其内容大多具有极为珍贵的史料价值。

提到圣旨,想必大家都不陌生,在古装电视剧中,常见宫廷太监手捧一卷金灿灿的皇绫,宣读圣旨往往开头念出:“奉天承运,皇帝诏曰……”然而,真实的圣旨都是金黄色的吗?开头都是“皇帝诏曰”吗?

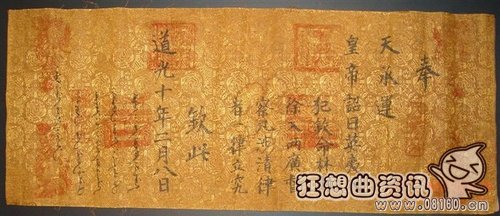

明清圣旨的用料,特别是康乾盛世时期的圣旨,用料考究,色彩绚丽,就是现在看来,也依然光彩夺目;而到了清朝末年,光绪皇帝颁发的圣旨已没了昔日华丽的锦缎,以粗糙布料所代替。

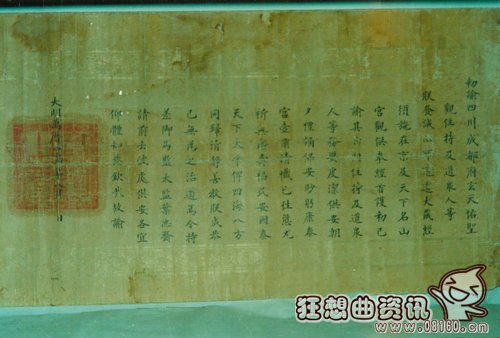

圣旨为啥五颜六色?虽然圣旨的长短大小不一,但文字都写得端庄秀丽,圆润飘逸,行文洗练、均是竖着写的。 在明代的圣旨中,只有汉文一种,而清代的圣旨,则采用满文、汉文两种。在此次展出的圣旨中,还有来自长安区的张氏家族所珍藏的九道圣旨。 西汉帝陵保护管理中心主任孔正一说,清代的圣旨大多是翰林院的大学士替皇帝书写,林则徐也曾写过圣旨。清代的圣旨是由满文和汉文合璧书写的。 在人们的印象中,圣旨是金黄颜色,然而展出的圣旨是多色的,一道圣旨往往分段织成,每段的颜色还都不一样;而圣旨上所写的字,更是五颜六色,有红色、黑色、蓝色、绿色等很多种颜色。

据了解,明清时期的圣旨,一般一至五品的官员用诰命授予;五品以下则用敕命授予。由于当年所授官员级别不同,所以颁发的诰命圣旨和敕命圣旨的颜色也不一样。一般来说,五品以上官员所得到的圣旨,其色彩比较丰富,有三色、五色、七色等,即由三彩、五彩或七彩绫分段织成,看起来富丽堂皇。而五品以下的官员接到的圣旨,一般就是白绫所做。在清末时期,由于朝政腐败、经济衰落,诰命所用的材料也变得很差。 周庆明说,明清的圣旨一般是宽31.5至33厘米、长2米至5米不等的绫锦丝织物。两端置轴,轴连包首,包首连主体,两轴对卷存放。宣旨时手将轴平端,上倾四十五度,边放边卷,即可缓缓展读。目前他们发现最多彩的圣旨是道光二十五年十月十五日的诰命,七彩绫,七色书写。